Чулковское кружало.

Мишка просыпался рано. Он слышал, как мать и бабушка, сонно вздыхая и скрипя деревянными кроватями, одевались в полумраке зарождающегося утра. Потом бабушка подходила к нему и будила:

— Миша! Ты уж поглядывай за домом. Смотри, чтобы куры грядки не разгребли. В печи чугунки со щами и картошкой.

Мишка по привычке потягивался, делал вид, что не мог проснуться, еще глубже залезал под одеяло и подушку.

Только что отгремела большая война последними залпами в Берлине. Жить было трудно, а работать некому. Мать и бабушка целыми днями пропадали одна в поле, другая — на ферме. Мишка их видел мало. Только по вечерам в полусне он наблюдал, как они готовили немудреную еду и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Вот хлопнула оградная дверь, и обе женщины покинули дом.

Мишка вылез из-под одеяла и спрыгнул на пол. Ступая босыми ногами по влажным половицам темных сеней, он выбежал на крыльцо.

По двору важно разгуливал здоровенный разноцветный петух. Вытянув дугой шею, он громко пел, после чего прислушивался, когда ему ответит сосед. Затем приглашал к себе кур, разыскав какое-либо зернышко или червячка, и поочередно ухаживал то за одной, то за другой хохлаткой. Увидев Мишку, петух остановился и издал своеобразное петушиное предупреждение. Куры тоже стали присматриваться к объекту предполагаемой опасности, но, не разглядев ее, тут же продолжили разгребать землю и щепки, наговаривая и напевая при этом однообразную куриную мелодию.

Было свежо, как-то по-особенному романтически-торжественно. Для бодрости Мишка еще раз сладко потянулся и увидел, как на восточном небосклоне над голубым горбом Чулкова хребта разлился нежно-малиновый румянец. Это поднималось заспанное солнце, похожее на огромную расплавленную сковородку.

— Давай, Петька, поиграем! — задорно крикнул мальчик петуху.

— Ко-ко! — ответил петух и стал настороженно сверлить Мишку оранжевым оком, одновременно переступая толстыми ногами и загнутыми вверх гусарскими шпорами.

Мишка скрылся в сенях. Наспех одел фуфайку, старые ватные брюки, оставшиеся от отца, шапку и валенки. Потом кинулся в избу, извлек из бабушкиного сундука широкую красную юбку и натянул ее поверх своих штанов. Захватив варежки, он в таком «рыцарском» облачении появился перед петухом.

А тот уже поджидал его возле крыльца. Петух сердито почистил клюв, наточил шпоры о землю, и как только переодетый противник сошел с крыльца, свирепо набросился на него, бороздя при этом правым крылом и припадая на левую ногу. Красный цвет юбки привел его в ярость. Мальчишка упал лицом вниз и прикрыл шею руками. Тут и дала себе волю петушиная инквизиция. Откуда только взялась такая жестокость?! Петух исступленно царапал, рвал когтями Мишкину одежду, бил нещадно крыльями, клевал, кукарекал. Время от времени он делал передышки и уходил к курам. Тогда Мишка выглядывал из-под нахлобученной шапки, до слез хохотал и начинал кататься по двору. Его новые проделки опять приводили петуха в неописуемую ярость. Буйство возобновлялось с прежней жестокостью. Но пробить толстые Мишкины доспехи петух не мог. Когда игра порядком надоела мальчишке, он поднялся и проворно побежал в дом. Но не тут-то было! Не желая попуститься «победой», петух азартно заскочил противнику на спину, несколько раз клюнул на ходу в голову и верхом въехал в сени. Тогда Мишка сбросил с себя фуфайку и взялся за ухват, чтобы избавиться от разбушевавшегося гостя.

— Прочь отсюда, печенег! — грозно прикрикнул он и с этим «оружием» перешел в наступление.

От «печенега» полетели перья, и вскоре он с шумом и большим позором был выставлен на крыльцо.

Вот уж тут поднялся переполох! Петух долго и сердито расхаживал по двору, кукарекал, поднимал крик по всякому пустячному поводу. Распугал даже воробьев, устроившихся на ветвях сирени. Куры скромничали, но иногда тоже поддерживали своего воинственного вожака, хотя и неохотно.

Мишкины проказы до боли огорчили бабушку.

К Троице она достала из сундука юбку, и руки у нее затряслись от плача. Мишку разбирал смех, но, увидев слезы на глазах старушки, ему стало так жаль ее, что он сам чуть не заплакал, осознав свою вину перед ней. Юбка походила на решето. Она была вся в мелких дырках, царапинах, а кое-где и порвана.

— Проклятая моль! Всю юбку съела! — запричитала бабушка и стала перебирать свои наряды, пахнувшие нафталином.

Мишка слез с печи и взял железную коробку со старинными серебряными и медными монетами, высыпал их на стол и принялся рассматривать. Были тут и двуглавые орлы, и львы, стоящие на задних лапах, и барельефы царей в париках и при лентах. Когда бабушка докопалась до дна сундука, он увидел в углу толстую книгу в черном кожаном переплете с серебряными застежками.

Внушительный церковный фолиант привлек Мишкино внимание, и он положил его на стол. Раскрыв книгу. Мишка увидел на первой странице свернутый лист пожелтевшей от времени бумаги, вырванной из школьной тетрадки, с каким-то замысловатым рисунком.

Внушительный церковный фолиант привлек Мишкино внимание, и он положил его на стол. Раскрыв книгу. Мишка увидел на первой странице свернутый лист пожелтевшей от времени бумаги, вырванной из школьной тетрадки, с каким-то замысловатым рисунком.

Рисунок заинтриговал Мишку. Местами на нем можно было прочитать надписи, сделанные чернилами, но с водяными разводами, будто бумага побывала под дождем. В целом же на нем просматривался могучий клен, который возвышался на вершине горы, а рядом стоял крест. В непосредственной близости проходил ложок, поросший кустарниками, а невдалеке виднелась избушка, крыша которой была охвачена пламенем. От избушки в сторону уходила дорога. А кругом — леса, леса... Рисунок в чем-то напоминал план острова, на котором жил Робинзон Крузо. И хотя между ними ничего не было общего, манера зарисовки и надписей роднила их, навевала таинственность, заставляла трепетать мальчишеское сердце, как сами «Приключения Робинзона Крузо» английского писателя Даниеля Дефо.

— Бабушка, что это за чертеж? — не вытерпел Мишка.

— Дедушкин план монастырского клада.

— А где клад находится?

— На Чулковой горе. Тут написано.

— Нашли его?

— Его никто не искал.

— Почему?

— Кроме дедушки, никто это место не знал.

— Почему он сам его не выкопал?

— Нечистая сила водила его вокруг да около, а к кладу не подпускала.

— Как так?!

Мишка так надоел бабушке расспросами, что ей пришлось несколько ночей подряд отрывать час-другой от сна и рассказывать внуку занимательные истории о таинственных приключениях своего мужа Якова Савельевича.

25-летним парнем Яков вернулся с Японской войны. В Порт-Артуре он получил пулевое ранение в голову и долго пролежал в госпитале. К счастью, рана зажила, но боль временами давала о себе знать. Яков на считанные минуты задумывался, как-то сразу тускнел, а потом на него наплывало какое-то непонятное восторженное веселье. Но боль вскоре проходила, и Яков становился самим собой. Любил он рассказывать о Порт-Артурском сражении, о Цусимской морской баталии, часто употреблял диковинные, непонятные слова, чем немало удивлял своих земляков. Яков хорошо знал грамоту, разбирался в казенных бумагах. Так и прожил бы он свои долгие годы миром да ладом с любимой женой Маргаритой, если бы один неприятный случай не омрачил их хотя и нелегкую, но вполне счастливую жизнь.

Как-то перед крестным ходом Маргарита поставила дубовый бочонок браги на печь, плотно закупорив его пробкой. Брага шумно загуляла. Яков не раз подходил к бочонку и прикладывал ухо.

— Славная будет бражка! — довольно улыбался он и потирал руки.

Вечером, продрогнув от быстрой езды и холодного ветра, Яков залез погреться на теплую печь и уснул.

Беда пришла не вовремя. Ровно в полночь Якову избушку потряс страшный взрыв. Первое, что пришло в голову, хозяину показалось, будто он опять на войне, и японские корабли обстреливали их батарею на Электрическом мысу. А потом полилась хмельная жижа с пузырящейся пеной.

— Утопили!.. — успел подумать Яков и оглох. Разбушевавшаяся бражка вырвала туго забитую деревянную пробку, сорвала верхний обруч и выплеснулась в потолок. После этой ночи Яков стал плохо слышать на одно ухо и подурнел. У него участились случаи умственного затемнения. В деревне долго хохотали по поводу этого происшествия, а самого Якова прозвали Припадочным. Неоднократно Маргарита отмывала потолок горячей мыльной водой, скоблила, подбеливала заново, но пятна от буйной бражки так и остались не выведенными до конца.

После случившегося жена решила лечить Якова у знахарки. Их встретила старая ведьма с довольно нечистым лицом и плутоватыми глазами. Лекарка восседала за высоким расшатанным столом под образами. По правую руку от нее возвышалась большая глиняная корчага, напичканная чертополохом, а с другой стороны стояла залитая воском медная статуя Христа, распятого на кресте.

Яков и Маргарита набожно перекрестились и упали знахарке в ноги. Маргарита подробно рассказала о постигшем несчастье, хотя лукавая ведьма об этом уже хорошо знала.

— Святые архангелы! Спасите мученика Иакова от мук и всех черных хворей! — пропела старая колдунья и стала долго шептать над божественными травами.

После этого вступления знахарка взялась за лечение. Она посыпала голову Якова толченым адамовым корнем и обкурила богородской травой.

— Легче стало? — участливо спросила лекарка и прострелила его черными прищуренными глазами.

— Легче, — подтвердил Яков, хотя никакого облегчения не почувствовал.

— А теперь помолись, — и она показала на образа. Тем временем знахарка приготовила месиво какого-то неопределенного цвета и стала насильно толкать эту отвратительную дрянь Якову в рот. Его затошнило и чуть не вырвало. Яков измученно морщился, обливался потом и слезами.

— Ничего, ничего, страждущий, терпи, — успокаивала его знахарка. — От чистого не воскреснешь, от грязного — не умрешь, — и дала ему выпить стопку настоя золотого корня.

Когда процедура лечения была закончена, знахарка посоветовала Якову пить отвары трав от сдвижения мозгов, от падучей, от жару, от нутра и даже против воды в колене. А потом проворно припрятала под сарафан серебряные монеты, услужливо поданные Маргаритой.

Прошло много лет. Наступил 1930-й год.

Жизнь Маргариты и Якова — бабушки и дедушки Мишки — текла от молодости к старости, как река от истока к устью. Якову исполнилось 50 лет. К тому времени у них уже повзрослели сыновья и дочери. Яков остался таким же, каким и был, — сильным, крепким, но с некоторым умопомрачением.

Известно, что религиозность и суеверия усиливаются к старости, когда человек почувствует приближение скорой развязки своей жизни — смерти. То же выпало и на долю Якова. Суеверия возрастали по мере странных случаев, происходивших в его жизни. И Якову стало казаться, что кто-то постоянно насмехался над ним, сеял страх и посылал злой, неукротимый рок.

Первого, кого он испугался, был уж. Как-то привез он на покос крынку молока и поставил ее в тень под березу. А когда вернулся в полдень на обед, то удивился — крынка была наполовину опростана, но молоко и сливки не перемешаны. Ничего не подозревавший Яков тут же уселся под кривой ветвистой березой и с аппетитом стал есть хлеб и запивать молоком. Ненароком он посмотрел вверх и чуть не обмер от неожиданности — прямо над его головой на толстом суку, свесившись, грелся огромный, раздувшийся черный уж.

Якову стало не по себе. Он спустился к Аю, умылся и снова пошел косить. Вечером встреча с ужом повторилась. Запрягая лошадь, он увидел, что на охапке сена, брошенном в дрожки, лежал, свернувшись в кольцо, тот же уж и смотрел на него невинными, незрячими глазами. Менял ли Яков стоянку или не менял, уж обязательно приползал к нему. Он не делал Якову никакого вреда, но каждая встреча с ужом приводила его в трепет. А позднее случилось вообще нечто потрясающее. В преддверии осени Яков с соседом Семеном и со своими сыновьями, Викентием и Алексеем, поехали за Мухамметово на Ай ловить рыбу. В тех местах среди зарослей осоки и камышовых заливных лугов было много стариц, в которых с весны оставалась вода. К середине лета в старицах подрастала молодь, а сами они мелели. К концу лета наступал рыбный сезон. Усохшие озера кишели карпами, налимами, окунями, щуками.

На рыбалку приехали под вечер. Стояла тихая, теплая погода. Только слабый ветерок изредка раскачивал камыши, осоку, сборную ежу да слегка шумел в кронах плакучих ив. Остановились в балагане, покрытом дранкой и корьем.

— Погода самая рыбацкая, — сказал Семен и достал сеть. — Давайте, мужички, возьмемся за работу.

Расправили грузила. Семен с Яковом забрели с одного конца старицы, а Викентий с Алексеем погнали рыбу с другого. Парни били палками по воде, шумно брызгались, продвигаясь навстречу старшим, тащившим сеть. Глубина едва доходила до пояса и чуть выше, но попадались и глубокие западины, в которые не мудрено было и провалиться. Тогда Викентий с Алексеем вьюнами вертелись в ямах, громко кричали, ворочали шестами, поднимали фонтаны брызг. Когда мужики вплотную сошлись с парнями, сеть заметно задрожала, вода забурлила, стали лопаться пузыри. Рыбье месиво закипело возле ног.

— Викеша! Алешка! Поднимайте! — подал команду Семен. Парни бросились к грузилам и потянули мотню. Тяжелая рыбья масса заплескалась над водой. Мужики дружно подняли сеть и вытянули ее на берег. Живую ношу опустили на траву. Семен улыбался, вытирая пот со лба и, довольный уловом, приговаривал:

— Вот удача! На всех хватит!..

Неожиданно в воздух колесом взвилась огромная щука с явным намерением ускользнуть обратно в старицу. Яков не вытерпел. Ее поступок показался ему слишком нахальным, кощунственным и оскорбительным. Он на лету обеими руками поймал дерзкую рыбину и тут же зажал ее в левой пазухе выше опояски. Но щука была так свирепа и проворна, что мгновенно, будто поленом, огрела Якова по подбородку. Яков упал, а хищница успела еще два раза крепко ударить по животу. «Как оглоблей погладила! — вспоминал он позднее. Только после этого Яков сумел придавить щуке хвост, наступив обоими коленами. Упругая бестия извивалась, будто змея или стальной трос, кололась иголками плавников и выскальзывала, как мыло. Тогда Яков навалился на щуку всем телом, схватил за морду, намереваясь согнуть рыбину пополам и сломать ей позвоночник. Но хищница и не собиралась сдаваться. Воспользовавшись нерасторопностью Якова, щука молниеносно заглотила его указательный палец и сразу же сжала челюсти. Кость захрустела, как сухая соломинка. От жуткой режущей боли, как от кипятка, бедный Яков взвыл дикой собакой, но щуку не выпустил. Кровь залила рыбине морду, потекла на измятую траву, но обезумевший от борьбы и боли Яков продолжал мять и давить черную речную злодейку, поросшую донной тиной и пропахшую водорослями.

Семен, Викентий и Алексей, наблюдавшие за поединком, хохотали до упаду, до слез, поджав животы. Но вот со щукой было покончено. Яков поднялся и устало посмотрел на Семена. По его лицу ручьями катился пот, смешанный со слезами и грязью. Из обрубка пальца капала кровь. Семен устыдился, подошел к воде, умылся и сердито прикрикнул на братьев:

— Что стоите? Ищите подорожник...

Пока парни искали нужную траву, Семен промыл Якову палец. Из размятого до вязкой жижи подорожника сосед сделал повязку, разорвав для этой цели подол рубахи, и отвел Якова в балаган. Только тогда Семен подошел к щуке и поднял рыбину на обе руки.

— Ай да Яков! Ай да молодец! Такую сатану поборол! Фунтов пятьдесят будет!.. — определил он вес щуки и хитро подмигнул парням.

А когда Яков успокоился и задремал, Семен, давясь нахлынувшим смехом, скрылся в камышах и еще долго было слышно, как за высокой зеленой стеной он хохотал, кашлял и чихал. Яков не спал всю ночь. Боль то утихала, то вновь усиливалась.

Незаметно подкрался туманный рассвет. Пошел дождь, мелкий, нудный, как зубная боль. Яков вылез из балагана и вышел на берег старицы. Заливные луга буйствовали обильным травостоем. Было свежо. Утренний воздух взбодрил его, и он решил побродить по озерцам в надежде развеяться от тягостных раздумий и ноющей раны.

Кругом было сыро. Быстро намокла одежда, и Яков повернул обратно к балагану. И вдруг он заметил, что трава в одном месте поочередно наклонялась то в одну, то в другую сторону, будто кто косой прокладывал дорогу. Яков удивился, но не понял причину столь необычного явления. Забыв про боль, он стал пристально присматриваться и тут увидел, как прямо на него по сухопутью двигалась щука, раздвинув жабры и широко раскрыв зубастую пасть. Молниеносными бросками щука совершала метровые прыжки то вправо, то влево. При этом судорожными рывками она хватала на лету капли воды со стеблей и метелок сборной ежи, осоки и пушицы. Вот щука шлепнулась возле ног Якова. Уперлись хвостом в дернину, напряглась и колесом взметнулась в воздух. Эти кульбиты Яков наблюдал до тех пор, пока щука-путешественница не скрылась в кустах. А затем он услышал, как рыба булькнула в воду, щелкнув по поверхности озерка упругим, как пружина, хвостом.

— Вот так щука! Фунтов двадцать будет! Уж не сон ли это? — размышлял Яков.

Однако боль дала понять, что это был не сон, а все происходило наяву. Но сомнение запало. Когда он вернулся в балаган, Семен уже не спал и дымил самосадом.

— Болит палец-то? — осведомился сосед.

— Ноет, — пожаловался Яков и рассказал об увиденном и своих сомнениях. Семен выслушал Якова и, захлебываясь дымом, расхохотался:

— Ну в чем ты засомневался, Яков? Удивляться тут нечему. Все идет правильно, как по Закону Божьему. Щуки бегут из одних стариц в другие, которые поглубже, с корягами да западинами. Мелкие старицы усыхают, дышать рыбе нечем. Сейчас дождь — самое подходящее время для перебежек. Я как-то раз даже сети не намочил, а по сухопутью наловил целую кадушку.

Но полностью Якова Семен так и не убедил. То ли от боли, то ли от промозглого и нудного дождя, под которым все промокли, Яков возвратился домой печальный и тихий.

Весной 1931 года в Айлино был образован колхоз, и Якова назначили пастухом. Коровий гурт отправили на все лето на речку Иструть, к подножью голубого Чулкова хребта. Яков жил в небольшом домике вместе с другими пастухами и бригадиром. Места там были благодатные, прямо-таки божественные, райские: чудесные лесные поляны, малинники, обилие грибов, чистая горная речка, спрятанная в черемуховых зарослях. Такую прохладную родниковую воду никто никогда не пил, даже святые апостолы, не говоря уже об Иуде Искариотском, предавшем своего учителя Иисуса Христа за тридцать поганых сребреников.

Бригадиром при гурте был поставлен средних лет айлинский мужик Андрей Севостьянов, мошенник и чернокнижник, хороший знаток черной магии, белой хиромантии и других аккультных наук. Однажды вечером Андрей пригласил Якова и молодого пастуха Гришку Кашина выпить с ним за компанию по четвертинке самогона. Во время угощения у бригадира и приглашенных развязались языки, мирно и весело потекла беседа. Исподволь Андрей стал внушать пастухам, что, зная колдовское искусство, можно излечиться от всех недугов, хворей и познать все земное бытие. Также незаметно, обтекаемо Андрей дал понять, что он может и их научить этому дьявольскому ремеслу.

— Так научи же меня! — загорелся молодой Гришка.

— Если будешь меня слушаться во всем, чему я буду тебя пестовать... — помедля, с расстановкой изрек Андрей.

— Могу поклясться Господом Богом! — обрадовался Гришка и поцеловал нательный крест.

Яков, поддавшись хмельному дурману, тоже пожелал изучить Андрееву науку.

На другой день Андрей попросил молодую доярку Полю поймать летучую мышь и принести в избушку. Наступили сумерки. Поля набросила белую простынь на куст боярышника и стала караулить. С приходом темноты, покинув пещеры, в воздухе закружились нетопыри, наполняя вечернюю тишину свистящими звуками крыльев-перепонок. Как только первая мышь опустилась на простынь, Поля тут же выскочила из-под куста и накрыла ее платком.

Андрей долго колдовал над мышью, забившись в самый темный угол избушки. Мышь жалобно пищала, потом замолкла. Наконец, нашептывая магические заклинания, на крыльце появился Андрей. Он долго рассматривал какую-то косточку на фоне яркого диска луны, а когда полуночное небесное светило перекатилось на вторую половину свода, он завернул таинственную косточку в тряпку, выкопал ямку под корневищем старой ветлы и на время захоронил ее.

На третью ночь Андрей велел им собираться, и они отправились на гору. По дороге опытный колдун настойчиво учил мужиков, чтобы они ничего не боялись, а если все же испугаются, то пусть не выказывают своего страха и не убегают от него.

Поднявшись на вершину Чулковки, Андрей завел пастухов в густой сосновый лес и приказал присесть. Затем он достал из тряпицы волшебную косточку и ей прочертил полосу вокруг самого себя, Якова и Гришки.

Несколько минут стояла полная тишина, не потревоженная никем. Было почти темно. Только серебристый свет луны едва пробивался сквозь плотные кроны высоких хвойных деревьев.

Вдруг мертвую тишину ночи разбудил дикий вопль филина. Подул ветер, раскачивая могучие стволы сосен. Откуда-то выползла туча. Все померкло. Застучал дождь крохотными молоточками, а затем превратился в сплошной ливень. Страшными раскатами загрохотал гром. Адским всплохом засияла молния. Якову и Гришке показалось, что расщепленные до комлей деревья стали валиться прямо на них. Яков закрыл лицо ладонями, лег на землю и приготовился к смерти. Гришка же простер руки в небо, да таки остался в этом положении, пока новая вспышка молнии не осветила чулковский лес. Парень вдруг увидел, как выше деревьев взметнулось гигантское, волосатое чудовище. Оно выпучило огненные глаза, наклонилось над ним, надуло щеки и, сколько в них было воздуха, с силой дунуло в заколдованный круг. Гришку разом смело за черту, как сухой лист с оголенного дерева.

Оказавшись за Андреевой чертой, он сразу же почувствовал привычный покой ночного леса. Долго не раздумывая, парень поспешил вниз по склону горы к тропе, которая поразила его ослепительным блеском луны и одиноко парившей над поляной белой совой. Она все норовила сесть на Гришкину ситцевую рубаху.

Но понемногу Гришка почувствовала непонятную, неосознанную тревогу. Ему стало казаться, что из-за деревьев за ним наблюдали какие-то безобразные рожи, показывая острые красные языки, а кочедыжник специально цеплялся за его штаны. Страх нарастал стремительно, как осенние сумерки переходили в глухую, беспросветную ночь. Волосы дыбились на затылке, под ногами необычно громко стрелял валежник.

— Гришка, стой! — закричал кто-то сзади, и он услышал стук колес догонявшей его колесницы.

Из глубины леса раздался жуткий вой, резавший ушные перепонки. Кто-то стучал по железу. Гришка побежал еще быстрее, но повозка не отставала. Крики и дьявольские свисты нарастали. Не выдержал Гришка и оглянулся. Прямо на него мчалась запряженная в колесницу тройка. Глаза лошадей извергали молнии, а из ноздрей валил дым. В колеснице восседало сатанинское отродье во главе с косматой ведьмой. За спиной ведьмы торчала метла, а на плече сидел черный кот с зелеными злыми глазами. В ногах стола колдовская ступа. Ведьма яростно и остервенело била в таз чугунным пестом, а вся чертова шатия кривлялась, выла, свистела, орала, блеяла, рычала. До чего у них были отвратительные рожи! Гришка был готов умереть, чтобы не смотреть на эту нечисть. У одних были человеческие лица, у других — свиные рыла, у третьих — собачьи морды, одни с хвостами, другие — без хвостов, у одних — рога загнуты вперед, у других — назад, третьи — комолые, у одних человеческие ноги, у других — конские или козлиные, с копытами и без копыт, с ослиными ушами и без ушей, с бородами и без бород. Из разинутых пастей высовывались то мерзкие языки, то змеиные жала. Грязными, погаными руками они пытались схватить Гришку и затащить в свою коляску.

Вдруг лес озарился тысячами красных огоньков. Это зацвел папоротник. Его прыгающее пламя жгло пальцы рук, одежду, тело. Пришла ночь Ивана Купалы — колдовская ночь, когда открываются клады и выходит наружу вся бесовская сила.

Не помнил Гришка, как добежал до пастушьей избушки и упал на жесткие нары. Парня бил озноб, будто он заболел лихорадкой. Когда Андрей с Яковом вернулись на Иструть, Гришка был без памяти, метался в жару. На утро он не мог встать, бредил, а на исходе дня умер.

Смерть молодого пастуха потрясла Якова. После перенесенного страха и скоропостижной смерти Гришки Яков как-то сразу постарел, подурнел, стал заговариваться и путать привычные вещи. Он бросил табун и вернулся домой в Айлино. Рассказав жене страшную историю гибели Гришки, Яков горько расплакался. Маргарита распричиталась, прокляла Андрея и по старой традиции на другой же день повела Якова в Воскресенский монастырь на очищение от грехов.

Неласково встретил Якова и Маргариту единоверческий монастырь, раскинувшийся на черемуховых берегах той же быстро - струящейся, хрустально-чистой речки Иструти. Не тихим и безмятежно спокойным островком среди бурной мирской суеты был он в те годы. Не к миру и светлым идеалам добра и братства стремились его святые отцы. Тайные замыслы, внутренние козни раздирали монастырскую братию. Расползались слухи, что монастырскую обитель скоро должны закрыть. Поэтому подозрения друг против друга в кругах высшей иерархии не утихали, а, наоборот, усиливались. Каждый хотел урвать кусок побольше. Терялись золотые и серебряные кресты, исчезала позолота с древних икон, пропадали дорогие подсвечники, опустошалась казна, процветали грубые, непристойные выходки, драки, рукоприкладство, пьянство, тайный блуд. Тащили все, что могли, а потом скопом возмущались против мнимых воров. Но Якова приняли в монастырь, так как Маргарита все расходы на его содержание приняла на себя. Бывшего пастуха назначили кучером и поселили в отдельной келье без особого присмотра.

То, чего насмотрелся Яков в божьем чистилище, повергло его еще в большее изумление.Наступила поздняя осень. Стояла холодная, ветреная погода. Слабо мерцали далекие звезды. Якова томила тоска. В келье было темно, грязно, душно, неуютно, как в могиле. Перед образами слабо коптила лампада, освещая скорбные лики великомучеников. Осторожно приоткрыв дверь, он вышел во двор. Скрипуче хлопала доска, оторванная от забора. В черном проеме колокольни уныло визжал домовой сыч, а где-то тяжело бил крыльями филин. Вдруг над крышей часовни взвился столб искр, а вслед за ним посыпались огненные вращающиеся шары. Тут же что-то загудело, закряхтело, запахло дымом, горелой сажей и дегтем, и над маковками церкви зависла безобразная ведьма, восседавшая на метле. Ведьма вертела острым, как шило, носом, что-то вынюхивала. Она покружилась над звонницей, громко чихнула, отчего филин и сыч сразу приумолкли и скрылись в ночи.

— Летунья!.. Кого она ищет? — промолвил Яков. Тревожное чувство охватило его, и он робко удалился в свое сырое и смрадное убежище.

Никогда не думал Яков, что в таком святом месте, каким считался монастырь, может быть блудный грех. Но в этом он вскоре убедился.

Привратницей монастыря была поставлена пожилая, строгая, как Закон Божий, баба Матрена. Матрене было вменено в обязанность следить по ночам за молодыми монахами, которые частенько убегали к слободским девкам, и докладывать об этом игумену или архиерею. Следила Матрена, чтобы не случился пожар или не произошло какой-либо кражи, а также за всеми входившими и выходившими.

Заметил Яков, что после полуночи стал кто-то наведываться к одинокой Матрене. Долго приглядываться не пришлось. Вскоре Яков определил, что к ней похаживал игумен Гаврила. По утрам под большим хмелем он осторожно, как хитрый лисовин, выскальзывал из привратницкой и весело мурлыкал на ходу нескромные куплетики. Потом игумен шел на богослужение в собор.

Но особой привязанности к Гавриле Матрена не питала. Его непривлекательность не вызывала сомнения — постоянно дрожащие руки, слезившиеся глаза, мокрота под носом, жидкие седые волосы и обрюзгшее лицо землистого цвета. При этом изо рта игумена все время пахло редькой, чесноком или несло еще какой-нибудь другой вонючей дрянью. Яков сразу же приглянулся привратнице своей внешностью, опрятностью и крепким мужицким складом. Матрена исподтишка присматривалась к нему и как-то раз сладко пропела:

— Яков Савельевич! Что же вы не зайдете ко мне на чаек? Скучно ведь, поди, одному-то, как бобылю?

Якову было действительно скучно, и он зашел после вечерней молитвы к привратнице. Матрена встретила его радушно. Долго они беседовали на божественные темы, про житье-бытье, про святость и греховность, про искушения и непорочность, про египетских пустынников и странствующих пророков. Потом хозяйка угощала кучера сладкими пирогами с салом, все время норовила подложить незаметно гостю самые жирные и вкусные кусочки.

В ту ночь Яков не уснул. Только укрылся конопляным пологом, сомкнул веки, как перед глазами возник образ привратницы, ее ласковый грудной голос, протянутые к нему руки. Чуть не до третьих петухов Матрена не выходила из головы, звала, обнимала, угощала. Полузабытое чувство телесной близости растревожило Якова, взбурлило его кровь.

— Околдовала ведьма! — выругался он. — Приворожила! В сало присушку подложила!.. — и стал молиться. — «Боже милостивый! Да не вводи меня во искушение, да избавь меня от лукавого...»

Но страстная молитва, обращенная, наверное, к самому Господу Богу, не помогла. Устав от внутреннего сопротивления, он поднялся с жесткого ложа и бросился в привратницкую.

В дверях его встретила Матрена. Она лукаво, по-женски, с хитринкой посмотрела на Якова из-под низко надвинутой на лоб и глаза шали и взглядом указала на табурет. Красное вино искрящегося рубинового цвета со сладкими пирогами и свиным салом уже ожидали его на столе.

Прошла зима с морозами и метелями. Наступила весна с буйным половодьем и распустившимися вербами. Лопались на деревьях почки. Прорастала молодая зелень. Девственной чистотой благоухали прострелы, ветреницы, первоцветы, медуницы, мать-и-мачеха, хохлатки, волчье лыко.

Жизнь в монастыре надоела Якову, и он ждал пасхальных праздников, на богослужение к которым должна была прийти Маргарита с сыновьями. Яков во что бы то ни стало решил вернуться с семьей домой. Церковникам он больше не доверял, а в их порядочность вообще перестал верить. В этом он еще раз убедился, когда пришла Христова Пасха. Монахи так напились, что опоганили все кельи. А архиерей приказал Якову нагрузить полный коробок дарственных крашеных яиц и свалить их в овраг, но так, чтобы никто не видел. Подобное кощунство любому верующему могло показаться как слишком большой грех.

В тот же день архиерей Кондратий велел Якову запрячь лошадь и ждать его в конюшне после окончания вечерней молитвы. Заполночь игумен Гаврила с корчагой настойки из дикой вишни невидимой тенью проник в привратницкую. Матрена встретила его мрачно, но от чарки не отказалась. Чем сильнее пьянела привратница, тем усерднее ее угощал игумен, незаметно подсыпая в вино ядовитую отраву. А когда у Матрены началась тяжелая одышка, он вьюном ускользнул в сторону конюшни. Там его поджидали Яков, Кондратий и пожилой монах Илларион, высокий, черный, как навозный жук-скарабей. Они быстро погрузили на телегу два ящика и несколько туго набитых мешков. К воротам подъехали молча. Игумен открыл ворота. Повозка без стука выкатилась за монастырскую ограду. Гаврила захлопнул ворота и заглянул в привратницкую. Его никто не окликнул.

Сразу же за деревянным частоколом поднялся лес, который надежно укрыл их от посторонних глаз своим густым хвойным шатром. Стало совсем темно. Только в березовых просветах виднелись неяркие звезды да подернутая дымкой луна. В три часа ночи повозка подкатила к вершине Чулковой горы и остановилась у рубленого балагана с небольшим оконцем и низкой крышей, сделанной из жердей, драницы и корья.

Скрипуче распахнулась дверь на несмазанных шарнирах, и святые отцы втиснулись в балаган. Запахло пылью и тенетами, в углах заскреблись, запищали мыши. В избушке давно никто не жил. Только в зимние стужи ее изредка посещали охотники да лесорубы. Игумен зажег свечи, отряхнулся и велел Якову с монахом внести мешки. Те выполнили распоряжение, вытерли на лицах пот и тут же устроились на нарах передохнуть.

Архиерей недовольно поморщился и сказал:

— Яков Савельевич, и ты, Илларион, идите к ящикам и там отдыхайте.

Яков и Илларион молча поднялись и пошли к двери. Но игумен вдруг вскочил с лавки и стал силой их выталкивать из избушки. Якова такая бесцеремонность привела в ярость, и он замедлил, остановился. Но Гаврила торопил и мозолил его спину сухими кулаками. Гнев вспыхнул в старом солдате, будто спичка от зажженной лампы.

— Блудный кобель! Вонючая кобылка!.. — заскрипел он зубами, развернулся и так двинул игумену локтем в переносицу, что Гаврила оказался на полу с задранными вверх ногами. — Червивая мокрота! — выдохнул Яков и вышел на свежий воздух, распахнув настежь избушку.

Тогда и архиерею вольность Якова показалась недозволенной. Кондратий харкнул кучеру прямо в лицо и захлопнул дверь.

— Сучья кровь! — послышалось из балагана.

Яков рванул дверь, но напрасно. Она оказалась запертой на внутренний засов. И тут светлая мысль, подсказанная, наверное, самим Иисусом

Христом, осенила Якова. Он проворно подтащил толстое бревно и подпер им вход в избушку, затем взял охапку сена с телеги, бросил ее к двери, натаскал дров и, перекрестившись, поджег. Огонь раздвинул темноту, осветил лес и поляну. К костру устремились бабочки и тут же, обожженные жаром, падали в него. Стало тепло. Тоскливо заржала лошадь, привязанная к сосне, стала биться, ломать оглобли. Яков отвел ее подальше и вернулся к огню. А в балагане шел дележ. Сначала все происходило гладко.

Мелкие ассигнации не вызывали спора, а когда дело продвинулось до тугих пачек сотенных купюр, архиерей отстранил своей белой ручкой протянутую лапу игумена и сказал;

— Нет уж, нет уж, брат Гаврила! По правилам субординации мне причитается поболе. Ведь по Божьему церковному Закону я повыше тебя!

— А по возрасту и служению господу нашему Богу я постарше вас!

— Ах, ты, сермяжное рыло! Да знаешь ли ты, что я из благородных княжеских семейств? А ты — мужик! — выпалил архиерей.

— Был из князей да тебя понизили до мужиков, — парировал игумен и дробно, ехидно захихикал, разбрызгивая слюну и оскалив желтые, гнилые зубы.

Возмущению Кондратия не было предела. Он, как мяч, подпрыгнул с нар и бросился на игумена с кулаками. Гаврила ответил тем же. Вскоре святые отцы катались по пыльному полу, драли ризы, тискали бороды, нещадно долбили друг друга, лягались, кусались, плевались и матерно ругались. Куда подевалась святость?

— Сморчок! Гнида! — шипел Кондратий.

— Шпалерный таракан! — пыхтел, отвечая тем же, Гаврила.

За короткое время избушка была охвачена пламенем. Загорелась крыша. Вспыхнуло корье, сворачиваясь в лубок, в горящие трубочки, которые клубками скатывались на землю. Драночные лемеха коробились, с треском отскакивали от стропил, рассыпая огонь. Сухие жерди горели, как спички, стреляя, как из ракетниц, красными искрами. Задымились нижние бревна. Огненная свеча вытянулась к небесам.

Илларион, сначала молча наблюдавший за происходившим, вдруг подбежал к бревну и хотел уронить его. Однако сделать этого он не успел. Подоспевший Яков проворно отстранил его, перебросил через себя, сильно хряпнул монаха оземь и надавил ему коленом в мошонку. У Иллариона закатились глаза, и открылись колики в животе. Он тихо застонал. Яков оттащил монаха к телеге и уложил на сушняк. Потом опять вернулся к балагану.

А в нем продолжалась драка. Вскоре дым проник в избушку и отрезвил святых отцов. Игумен выглянул в окошко и крикнул:

— Яков! Сукин сын! Ты там Матрениными пирогами что ли объелся?..

Услышав это, Яков возмутился, еще более рассвирепел, схватил сгоряча пылающую жердь и азартно бросил ее в окно.

— Молись, батюшка! — был его ответ.

Комель жерди больно пробороздил по Гаврилиному подбородку. Тот дико взвыл и опрокинулся на рассыпанные деньги. А в дверь барабанил Кондратий, обжигая руки о раскаленные доски. В горящем балагане раздались крики ужаса. Гаврила и Кондратий задыхались. Они чувствовали, что огонь жег лица, а в дыму ничего нельзя было рассмотреть. Напрасно святые отцы ползали по полу и искали лазейку, чтобы выбраться на волю. Но ее не было. Балаган стал одним большим костром. А между тем Яков наслаждался оргией возмездия. Он лихо отплясывал вокруг огненного фейерверка и прихлопывал в ладоши, как заправский скоморох или юродивый.

Затрещал и провалился потолок. Новый мощный огненный смерч взвился под купы сосен. Нечеловеческий вопль потряс лес и окрестные поляны. На мгновение Якову показалось, будто в огненно-дымном урагане мелькнули простертые к небу руки и пылающая борода. Видимо, его воспаленному мозгу чудилось, как поганые черти опускали в котел с кипящей смолой двух великих грешников и подлых злодеев.

Но вот пламя выровнялось. Избушка догорела. Пыл Якова поутих, и он стал вновь приходить в нормальное душевное состояние. Кучер подошел к Иллариону. Монах чувствовал себя лучше, но после перенесенного и увиденного все еще тяжело дышал. Яков усадил его под дерево, укрыл рогожей, а сам спустился к ручью и зачерпнул воды. Потом умыл и напоил Иллариона. Молча они позавтракали.

— Поешь, Илларион, получше. Тебе предстоит дальняя дорога, — посоветовал Яков.

На аппетит монах не жаловался.

После ночной трапезы Яков снял с телеги один ящик, распечатал его и высыпал содержимое на полог. Монах и кучер увидели золотые и серебряные предметы — кубки, подсвечники, цепочки, лампады, статуэтки, множество монет и других ценных украшений, не имеющих отношения к религии. Все эти драгоценности сверкали, переливались различными цветами и оттенками при неровном мерцании сгоревшего балагана. Глаза двух людей встретились. Им обоим стало неловко. Яков оторвал кусок холстяного полога и половину драгоценностей переложил в него, затянул их в тугой узел и подал Иллариону.

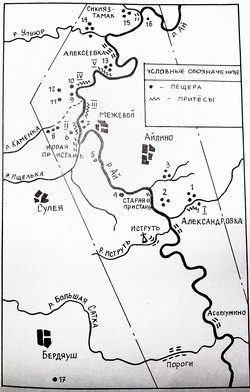

— Это твоя часть, монах. Большего ты не сможешь унести. Уходи отсюда. Золото спрячь где-нибудь в пещерах. Их много на Аю выше Александровки. Не смей возвращаться в монастырь. Ничего хорошего ты там не найдешь. Я покажу тебе дорогу.

Яков повел Иллариона по поляне, и вскоре они вышли к вершине горы. Лес здесь был реже, светлее. Указав направление к Аю, он молча расстался с монахом, вернулся к лошади, взял второй ящик и опять пошел по поляне к вершине Чулковки, только немного правее. Там он увидел могучий клен, взметнувший огромную крону высоко в небо. Под корневища клена, расходившиеся от гигантского ствола извивающимися толстыми змеями, он сделал подкоп и втолкнул туда ящик. Затем клад аккуратно прикрыл дерном и мелкими ветками. Закончив работу, Яков спустился в неглубокий распадок между россыпями. На дне распадка в маленьком ключике с холодной водой он помыл руки, всполоснул заросшее лицо и бороду, посидел, отдохнул и медленно побрел к сгоревшему балагану. Яков напоил и накормил лошадь, завернул в другую часть полога оставшиеся драгоценности, дождался полного рассвета и только тогда поехал вниз, под гору, к Иструти.

Уже высоко над горизонтом поднялось солнце, когда Яков вернулся в монастырскую обитель. Пьяные монахи, будто черные вороны, раздувая широкими подолами, метались по двору. Одни нестройно голосили псалмы, другие — паскудные частушки, приплясывая и приговаривая при этом, третьи заглядывали в привратницкую, пугались и, испуганно крестясь, убегали в кельи, где не забывали пригубить жгучий напиток. Пили скопом и в одиночку, до сшибу, до упаду, «по-черному», как потом рассказывал Яков. На кучера никто не обратил внимания, когда он въехал во двор, поставил лошадь в конюшню и припрятал между кормушками сверток из полога. После этого он зашел в привратницкую.

Матрена сползла с табурета на пол и, упершись головой в стену, смотрела на него полуоткрытыми, невидящими глазами. Лицо было перекошено, серого цвета. Одна рука растопыренными пальцами схватилась за грудь. Рот был широко раскрыт, а язык, длинный, почерневший, безобразный, вытянулся до самого подбородка. Яков понял, что Матрену отравил Гаврила. Он снял картуз, перекрестился и закрыл лицо полотенцем.

После прощания с Яковом Илларион пошел по вершине Чулковой горы в сторону Ая. Его окружало невысокое редколесье. Было довольно светло. В небе, как дорогое украшение, повисла луна да равнодушно мерцали неяркие далекие светила. Одинокому, среди звезд и чужого мира, Иллариону было грустно и тревожно. Что его, старого, ожидало впереди с этой драгоценной ношей?..

Вскоре восток стал светлеть. Приближалось утро. Луна стала теряться за вершинами деревьев.

Монах присел отдохнуть на камень. Шалило сердце.

Неожиданно : совсем близко он услышал непонятный, дребезжащий звук. Он возникал в тишине леса высоким тоном и постепенно затухал нежным, вибрирующим переливом. Монаха удивила однообразная музыка, и ему захотелось посмотреть на ее исполнителя, на время позабыв про усталость, невеселые думы и больное сердце.

Перед ним открылась неширокая поляна, и из-за куста калины монах увидел необычное зрелище. Посреди опушки стоял пень высотой с человеческий рост со сломленной и наклоненной до земли березой. На березе, у места слома, сидел медведь и перебирал засохшие расщепленные лучинки-струны. Как только звук замирал, лесной «музыкант» оттягивал на себя лучинки, а затем отпускал. Мелодичные звуки так пришлись косолапому по нраву, что он прокараулил ночные шорохи и спокойно наслаждался этой природной симфонией.

Как ни забавна была эта встреча с медведем, Илларион понял опасность близкого знакомства с хозяином чулковской тайги. Он круто свернул в чащу и долго шел почти в полной темноте. Как-то незаметно монах забрел в курумы — каменные нагромождения исполинских плит с глубокими ямами, опасными расщелинами и тайными ловушками, заросшими стелющимся можжевельником, шиповником и брусникой. В одну из таких ловушек Илларион провалился, ударился головой об острые камни и навсегда остался на дне ямы среди холодных, сырых плит.

Позднее Яков рассказывал, что судьба Иллариона совсем иная.

Монах сумел добраться до пещер и в одной из них, расположенной между Лопасами и Александровкой, у Занозинской ямы, он замуровал свою часть драгоценностей. Затем он решил перейти на противоположный берег реки, добраться до одной из станций Самаро-Златоустовской железной дороги и уехать в Сибирь, но утонул. Вероятно, переходя Ай вброд, Илларион попал в воронку или угодил в глубокое место и не справился с течением. Через несколько дней его труп прибило к Песчаному острову в Старой пристани. Лицо Иллариона распухло, и его трудно было узнать. Монах был весь черный, как навозный жук-скарабей.

В тот же день Яков вместе с пришедшей навестить Маргаритой покинул Воскресенский монастырь и вернулся в Айлино. О ноше, которую он нес за плечами, Яков с женой не обмолвился ни словом. Маргарита с айлинскими богомолками от Старой пристани до дому шла нижней дорогой, вьющейся вдоль речушки Бии. Яков сказал жене, что пойдет за компанию с соседскими мужиками. Сам же тайком свернул у Соколиного камня вправо, к пещере, поднялся в гору и скрылся в Андроновом лесу. Там, под большой каменной плитой, лежавшей среди березовых рощ, он спрятал свои драгоценности, завернутые в кусок холстяного полога. А вечером, перед сном, Яков начертил план места нахождения чулковского клада. Долго пыхтел, тер лоб, подправлял приметы и улегся спать только тогда, когда полностью убедился, что все нарисовано правильно.

Через два дня он снова ушел на Чулкову гору. Вернулся оттуда измученный, расстроенный. Долго сидел над чертежом, плакал, размазывая слезы по бумаге, хватался за голову, скрипел зубами.

Его походы повторились несколько раз. Яков сильно похудел, стал плохо есть, все о чем-то думал, опять стал заговариваться. Наконец, Маргарита не вытерпела и спросила о причинах его беспокойства или несчастья. Обливаясь горючими слезами, Яков рассказал ей о чулковском кладе, о сожжении святых отцов и об Илларионе. Ящик с драгоценностями, который он спрятал под огромным старым кленом, Яков решил тайно переправить домой и сохранить на всякий случай. Но вот беда — кто-то мешал осуществлению его замыслов. Только пойдет от сожженного балагана в нужном направлении, как ноги сами уводят его куда-то в сторону — то вправо, то влево. Силится он идти правильно, а не может — то одно дерево стоит на пути, то другое. И так отталкивают они его от заветного клена, пока не приведут к какому-то ключу, из которого бьет мощный поток холодной воды с песком. Напьется Яков воды, оглядится, не видно ли где поблизости шатра клена-великана. А его нет. Даже неглубокого каменного распадка не может найти. Раз с горя Яков решил утопиться в этом ключе. Прыгнул, глубоко нырнул, выпустил воздух. Да не тут-то было. Сильная струя воды выбросила его наружу, как пробку. Пришлось высушиться да идти домой, не солоно хлебавши. Были притчи и похуже. Только отойдет, бывало, Яков от балаганного пепелища, как заухает филин средь бела дня, то закукует кукушка в неурочный час, то старая скрипина застонет при полном безветрии. И приметы-то все какие-то жуткие, сатанинские, связанные, наверное, с самим дьяволом, с потусторонним миром и с нечистой силой! Покружит-покружит он вокруг невидимого клена да так и вернется, обессиленный, ни с чем к сгоревшему балагану.

— Да выбрось ты, Яша, из головы свое чулковское кружало. Это заколдованное место. Дьявол не хочет допустить тебя до клада, — успокаивала его Маргарита.

Про «чудачества» Якова насчет чулковского кружала вскоре узнала вся деревня. Над Яковом стали насмехаться. Эти насмешки да разговоры чуть не довели его до большой беды.

Через месяц после возвращения Якова из божьей обители Воскресенский единоверческий монастырь закрыли. Черное воронье разлетелось в разные стороны. Но в монастырской казне обнаружились широкие прорехи — недостача материальных ценностей оказалась превеликой. Не хватало множества золотых и серебряных вещей, денег, древних дорогостоящих икон. Скандальное дело дошло до уездного отдела НКВД. Из Сатки приехал оперуполномоченный с двумя милиционерами. Они остановились в Айлинском волостном совете. Вот тут-то чудачества Якова им и показались подозрительными.

Милиционеры пришли к Якову в тот момент, когда он сидел на крыльце и плакал над чертежом. Они приказали ему следовать за ними в волисполком (позднее Айлинский сельсовет).

Их встретил оперуполномоченный, сидя за широким столом, будто император на троне, только не в великолепных одеяниях, а во всем кожаном: брюках, реглане и сапогах. На столе, накрытом красной плюшевой скатертью, лежал лист бумаги. Рядом — кожаный портфель, открытая кобура с револьвером, широкая кожаная портупея.

Уполномоченный, задав несколько стандартных вопросов, спросил, наконец, Якова о главном:

— Расскажите, Яков Савельевич, что вы знаете о хищениях в Воскресенском монастыре?

Яков не успел ответить. Один из милиционеров положил перед уполномоченным чертеж места нахождения Чулковского клада.

— Что это? — тут же спросил уполномоченный.

— План местности, где находится монастырский клад, — ответил Яков.

— Как же его найти?

— Тут же расписано, да подойти нельзя, — и Яков понес такую «чушь» о филине, который ухает средь бела дня, о кукушке, которая кукует в неурочный час, о скрипине, которая стонет при полном безветрии, о ключе, на котором он хотел утопиться, но не смог, о других своих мытарствах, что скучные, постные, будто бестелесные, физиономии строгих милиционеров разом отмякли от тяжелой служебной загруженности и серого однообразия. Их сухие канцелярские рты вытянулись до ушных мочек, а в казенных глазах вместо белесой, затуманенной поволоки появился масляный блеск.

Оперуполномоченный слушал сначала с интересом, с некоторым удивлением, потом заулыбался, а затем и расхохотался. Председатель волсовета наклонился и шепнул ему на ухо, что Яков не совсем здоров, то есть припадочный, и что верить его словам всерьез нельзя.

— Ли вижу, что он дурак. Отпустите его! — приказал он милиционерам.

Яков подпрыгнул со стула, схватил на ходу чертеж и, не попрощавшись, выскочил на улицу. Вслед ему раздалось сытое жеребячье ржание.

Яков прожил еще около десяти лет. Он умер перед войной, но поисками клада больше не занимался. Его по-прежнему пугало чулковское кружало.

Перед смертью Яков рассказал Викентию, своему старшему сыну, что в Андроновом лесу под большой известняковой плитой спрятан другой клад. Указал точное место, приметы. Викентий обошел весь лес, но плиту не нашел. То ли ее совсем затянуло дерном, то ли ее увезли на строительство Айлинской МТС, которую начали возводить в 1937 году на горе Минеевке, рядом с Чижовкой и недалеко от Андронова леса. Викентий долго прощупывал землю железным прутом с острым наконечником, но безрезультатно. Камень пропал, будто в море утонул. Разговоров же о кладе, найденном в Андроновом лесу, слышно не было.

Так, по причине детской шалости Мишка узнал о тайне чулковского клада, не менее интересном и интригующем, чем тот, который спрятан в пещере на необитаемом острове где-то у далекого экватора.

Теперь Михаилу уже много лет. Он на пенсии. Живет Михаил не в Айлино, а в Сатке. И не надо удивляться такому стечению обстоятельств. Жизнь в послевоенной деревне мало чем отличалась от каторги или крепостного права. Батрачили в колхозе за трудодни, фактически бесплатно, жили в нищете, приходилось и недоедать. После демобилизации из армии Михаил устроился на завод «Магнезит», где и прошли его лучшие годы. Но по-прежнему он любит Айлино, свою малую родину, иногда рассказывает бабушкины рассказы о разбойничьих, монастырских, пугачевских и иных кладах, другие побывальщины, легенды, предания, сказки. А слышал Михаил их от бабушки Маргариты в превеликом множестве.

Конечно, в старинные предания и легенды нельзя верить до конца. Но в них есть неповторимое и неоценимое достоинство — вера человека в лучшую жизнь, в победу добра над злом. Издавна на Руси считалось, что тот, кто найдет клад, навечно обретет счастье, будет сыт, обут, освободится от крепостной зависимости и тяжелых работ. Эти радужные, несбыточные упования были своеобразной формой протеста против жестокой эксплуатации и социальной несправедливости. Но почти никогда и даже вовсе никогда иллюзорные поиски кладов не приводили к успеху.