29–30 мая на железнодорожных станциях от Омска до Челябинска разбрасывались и расклеивались листовки с обращением к чехословакам. Текст на листовках был составлен в форме разговора по прямому проводу между комиссарами Западной Сибири и профессором П. Максой. Большевики вновь пытались использовать имя профессора П. Максы, хотя он уже вторую неделю сидел в Таганской тюрьме. В обращении говорилось, что все происшедшее в последние дни – это следствие печального недоразумения и чехословакам нужно немедленно остановить их выступление и восстановить мир. Легионеры допустили большую ошибку, когда выступили в Челябинске. От имени профессора П. Максы их призывали остановиться и обещали, что отъезд во Францию будет урегулирован смешанной комиссией с участием представителей союзников.

В обращении было столько несообразностей, что Временный исполнительный комитет сразу же выпустил предупреждение к чехословакам:

В Челябинске. 30 мая.

Из Москвы и иных мест были разосланы телеграммы провокационного характера, чтобы мы выдали оружие и подчинились требованиям советской власти, – собственно говоря, требованиям Берлина, требующего нашего разоружения. Телеграммы могут быть подписаны Максой либо Марковичем. Не верьте этим депешам – это вымысел нашего неприятеля, а Макса находиться под арестом в Москве. Подчиняйтесь только приказам Временного исполнительного комитета Чехословацкого корпуса, который создан на съезде.

Председатель Б. Павлу. Советник Ф. Рихтер.

Прибывшая в Златоуст группа Высшей военной инспекции Советской России во главе с комиссаром Н. И. Подвойским начала лихорадочно собирать силы и готовиться к боям, а чтобы выиграть время, повела с чехословаками переговоры. Они начались с явной лжи и угроз:

Прибывшая в Златоуст группа Высшей военной инспекции Советской России во главе с комиссаром Н. И. Подвойским начала лихорадочно собирать силы и готовиться к боям, а чтобы выиграть время, повела с чехословаками переговоры. Они начались с явной лжи и угроз:

Чехословацкие эшелоны, продвигаемые советской властью во Владивосток, осмелились восстать на дороге Златоуст-Челябинск против Советской Федеративной Республики, прервали железнодорожное и телеграфное сообщение, нарушили тишину и порядок в Республике и встали, таким образом, в ряды врагов Республики, для которых не будет пощады, если они не одумаются. Я, как народный комиссар военных дел Российской Федеративной Республики приказываю:

1. Чехословацкие эшелоны, которым грозит кровавое наказание в виде массовых расстрелов советскими войсками, должны выдать оружие ближайшему командованию советских войск.

2. Чехословаки должны оставить эшелоны и разместится в казармах, согласно диспозиции военных властей, до принятия мер, которые будут намечены после окончания работы смешанной комиссии с представителями французской военной миссии; все чехословацкие эшелоны были уведомлены о создании этой комиссии телеграммой профессора Максы от 23 мая с. г.

Народный комиссар военных дел, член Высшего военного совета Н. Подвойский.

Когда 30 мая к основным силам отряда подпоручика И. Пиалека на перегоне между разъездом Хребет и станцией Сыростан подъехала дрезина с большевистскими представителями, то большевистский телеграфист передал подпоручику И. Пиалеку телеграмму подписанную П. Максой с предостережением от активных действий. Подпоручик И. Пиалек, думая, что идут переговоры, допустил ошибку, за которую позднее поплатился жизнью. Он приказал своему отряду остановиться, а сам поехал без всякой охраны на дрезине вместе с большевиками на станцию Сыростан. Но до Сыростана подпоручик не доехал, а был на дороге схвачен большевистским дозором и отведен в штаб на разъезд Уржумка. Сумев обманом остановить отряд подпоручика И. Пиалека и захватить в плен командира, большевики двинулись за отходящими чехословаками и перед Миассом передали им новое предложение:

Командиру 2-го чехословацкого полка.

Поезд с представителями советской власти находится в Сыростане и едет в Челябинск, чтобы принять от чехословацких эшелонов оружие и разместить их в казармы. Сообщите всем вашим эшелонам, чтобы воины по незнанию не допустили какойлибо выходки и не обстреляли правительственный поезд. Если по поезду, после этого уведомления, будет открыт огонь, это будет означать, что чехословацкие эшелоны не подчиняются законным приказам даже тогда, когда им был объявлен приказ члена правительства народного комиссара военных дел Подвойского, прекратить свое восстание, сложить оружие и по распоряжению местных властей перейти в казармы.

Военный комиссар Сибири Берзин.

Э то предложение имело целью посеять новую неразбериху среди чехословаков, часть которых все еще была за переговоры с большевиками. Но, наученный горьким опытом случая с подпоручиком И. Пиалеком, новый командир отряда подпоручик К. Пустка ответил, что перед станцией Миасс, под путь заложена мина и никакого поезда чехословаки не пропустят. На приказ комиссара Н. И. Подвойского чехословацкий Временный исполнительный комитет ответил:

то предложение имело целью посеять новую неразбериху среди чехословаков, часть которых все еще была за переговоры с большевиками. Но, наученный горьким опытом случая с подпоручиком И. Пиалеком, новый командир отряда подпоручик К. Пустка ответил, что перед станцией Миасс, под путь заложена мина и никакого поезда чехословаки не пропустят. На приказ комиссара Н. И. Подвойского чехословацкий Временный исполнительный комитет ответил:

1). Немедленно остановить неприятельские действия против чехословацких эшелонов.

2). Отвести советские эшелоны от наших на удаление, не менее двух станций.

3). Обеспечить свободный проезд наших эшелонов с оружием во Владивосток, при чем нам будут выдаваться заложники от каждого совета с тех мест, которые мы будем проезжать, в качестве гарантии от измены и нападения.

4). Немедленно освободить всех задержанных чехословаков и отправить их к нам.

В противном случае обязанность самозащиты приведет нас к тому, что для своей защиты мы будем применять все политические и военные средства.

Советник Ф. Рихтер. Председатель Б. Павлу и другие.

Для того, чтобы вызвать среди населения ненависть к чехословакам, советские власти распускали слухи, что легионеры не только захватывают продовольственные склады, но и не пропускают эшелоны с продовольствием из Сибири и Зауралья в Центральную Россию, где ситуация с продовольствием крайне сложная и может начаться голод. Это была совершенная ложь, так как чехословаки сразу же после выступления предложили большевикам свое согласие на пропуск эшелонов с продовольствием и пассажирских поездов и объявили о своей готовности к переговорам о способах их пропуска. 31 мая Временный исполнительный комитет опубликовал извещение:

Для того, чтобы вызвать среди населения ненависть к чехословакам, советские власти распускали слухи, что легионеры не только захватывают продовольственные склады, но и не пропускают эшелоны с продовольствием из Сибири и Зауралья в Центральную Россию, где ситуация с продовольствием крайне сложная и может начаться голод. Это была совершенная ложь, так как чехословаки сразу же после выступления предложили большевикам свое согласие на пропуск эшелонов с продовольствием и пассажирских поездов и объявили о своей готовности к переговорам о способах их пропуска. 31 мая Временный исполнительный комитет опубликовал извещение:

Граждане!

Пассажирские поезда задержаны в Челябинске не по нашей вине, а только потому, что советская власть приказала разобрать пути перед нашими эшелонами, вследствие чего было остановлено все движение между Челябинском и Омском, Челябинском и Екатеринбургом, Челябинском и Самарой. Чехословацкие войска не хотели задерживать невооруженных пассажиров и поезда с продовольствием, идущие в голодающую Россию, чтобы не пострадали невинные люди. Но советскую власть не смутило это насилие над русскими людьми. Это она виновата в том, что вы мучаетесь! Чехословаки совместно с железнодорожниками, беспокоящимися о своем народе, принимают все меры, чтобы быстрее отъехать.

Когда 28 мая в Екатеринбург приехал чехословацкий представитель прапорщик Й. Пиффль, то одной из задач его миссии, как раз и было решение вопроса о пропуске эшелонов с продовольствием. Уральский совет и какой-то московский комиссар ответили прапорщику: «Нас не заботит, что в Москве или в Петрограде дохнут – нас волнует только одно, чтобы сохранить власть». Но население начинало понимать ситуацию и видеть в чехословаках опору против большевиков. Шахтеры каменноугольных копей челябинского района выслали к чехословакам свое доверенное лицо Ф. Е. Поршева и обратились с просьбой о помощи продовольствием, с выдачей заработной платы и в организации доставки угля заказчикам. Временный исполнительный комитет тотчас же отправил шахтерам вагоны с мукой и заключил с ними договор о решении оставшихся проблем.

Разоружение челябинского советского гарнизона в ночь на 27 мая было ответом на непримиримость советской власти и на вероломное нападение в Марьяновке. Чехословаки предупредили, что не позволят себя ликвидировать и предостерегли против дальнейших шагов, направленных против них, но не собирались вмешиваться во внутренние русские дела, поэтому и не тронули советскую власть в Челябинске. Челябинскому совету была оставлена гражданская власть, а к охране была оставлена одна башкирская рота. Конечно, уже привыкшему к всесилию Челябинскому совету все это было не по душе, но делать было нечего и он повел двойственную политику. Совет начал содействовать передвижению чехословацких эшелонов на восток и обратился к соседним советам и к Москве с просьбой не задерживать чехословаков. Но с другой стороны челябинские большевики начали отвергать контакты с «мятежниками» и начинали вести с чехословаками открытую и скрытую войну.

В первую очередь в челябинских газетах появились набранные большими буквами обращения к гражданам и товарищам, с просьбой соблюдать порядок и спокойствие и не поддаваться на провокации контрреволюционеров. Затем внимание граждан обращалось на то, что выступление чехословаков произошло с целью обеспечить себе свободный проезд во Владивосток, а функции советской власти во внутренней жизни города и уезда остались в полной законной силе. Этими обращениями челябинские большевики подчеркивали, что они остаются на месте, а вот, когда чехословаки уедут, тогда пусть контрреволюционеры опасаются. Помимо газетных воззваний большевики начали организовывать хорошо им знакомые легальные методы борьбы.

28 и 29 мая в железнодорожном клубе состоялось собрание, на котором шли жаркие дебаты о начале забастовки и остановке движения, причем большевиков совершенно не волновала остановка движения продовольственных эшелонов. Но в конце концов вопрос о забастовке был отвергнут подавляющим большинством голосов. 28 и 29 мая были организованы экстренные собрания рабочих и служащих целого ряда челябинских предприятий и организаций: механического завода «Товарищества Г. Столь и Ко », паровой крупчатой вальцевой мельницы «Челябинское мукомольное товарищество» и делегатов от профсоюзов и фабрично-заводских комитетов города. На этих собраниях был выражен протест против незаконных действий чехословацких войск и требовалось передать всю власть Челябинскому совету. Только собрание служащих Челябинской почтово-телеграфной конторы постановило считать действия чехословаков вызванными чувством самозащиты. В эти же дни среди жителей Челябинска поползли слухи о том, что чехословаки силой отбирают продукты у «Продовольственной управы». Дело дошло до того, что 30 мая подполковник С. Н. Войцеховский официально обратился к председателю продовольственной управы и попросил его заявить в печати об истинном положении дел и о том, что эти слухи лишены всякого основания.

Один из сотрудников челябинской газеты «Трудовая мысль» 29 мая побеседовал с председателем исполкома Челябинского совета Г. В. Кобелянко по поводу создавшегося положения. Комиссар Г. В. Кобелянко сообщил, что ему ничего не известно о положении дел в уезде, ничего определенного нельзя сказать относительно дальнейших действий чехословаков, но из частных разговоров с чешскими офицерами видно, что они рассчитывают покинуть Челябинск через три дня. Надеясь на скорый уход чехословаков, члены Челябинского совета повели не только открытую пропаганду, но и подпольную деятельность. Одним из первых ушел в подполье председатель Челябинского совета Е. Л. Васенко. Как вспоминал шофер при красногвардейском железнодорожном штабе А. Я. Поваляев, его уход выглядел следующим образом:

Вечером 28 мая в участковый совет железнодорожных депутатов пришел Е. Л. Васенко. Сюда же пришли Дударев, Мальцев, Назаров, Евсеев. Я в это время дежурил при Совжелдепе. Васенко вынул из кармана телеграфную ленту и передал ее Евсееву со словами: «Читай!» Евсеев посмотрел на нее и передав Мальцеву сказал: «Я этой азбуки не знаю!» Мальцев прочитал. В ней говорилось о немедленном разоружении чехов, в связи с тем, что они в сговоре с буржуазией. Поговорили они не более 30 минут. Васенко все время стоял на ногах. Видно было, что он сильно взволнован.

– Да, поздно хватились. Нужно уходить и как можно скорее, – сказал он после раздумья. Васенко попрощался со всеми и направился к выходу. Ему предложили поехать в автомобиле, но он, махнув рукой, отказался. Выйдя из Совжелдепа Васенко направился в город по Шоссейной улице (ныне Цвиллинга).

На заседании совета 30 мая стало известно, что Е. Л. Васенко ушел из города с подложным паспортом, под видом мельничного рабочего, на станцию Аргаяш. Прибыв на станцию, он заявил железнодорожникам, что город Челябинск занят чехословаками и что половина населения ими вырезана. За провокационные речи Е. Л. Васенко был задержан местными жителями и передан чехословакам. При аресте у него было обнаружено сто рублей, чужой паспорт и ключ от комнаты № 24 в номерах Дядина, который он просил передать исполкому. 30 мая он находился в Челябинске, в распоряжении чехословаков и по нему велось следствие. Затем Е. Л. Васенко был убит, но обстоятельства его смерти не ясны. Всего, из сорока человек членов Челябинского совета и военно-революционного комитета в подполье ушли восемь человек, которые начали организовывать рабочие отряды, собирать разбежавшихся красноармейцев и вести агитацию.

На заседании совета 30 мая стало известно, что Е. Л. Васенко ушел из города с подложным паспортом, под видом мельничного рабочего, на станцию Аргаяш. Прибыв на станцию, он заявил железнодорожникам, что город Челябинск занят чехословаками и что половина населения ими вырезана. За провокационные речи Е. Л. Васенко был задержан местными жителями и передан чехословакам. При аресте у него было обнаружено сто рублей, чужой паспорт и ключ от комнаты № 24 в номерах Дядина, который он просил передать исполкому. 30 мая он находился в Челябинске, в распоряжении чехословаков и по нему велось следствие. Затем Е. Л. Васенко был убит, но обстоятельства его смерти не ясны. Всего, из сорока человек членов Челябинского совета и военно-революционного комитета в подполье ушли восемь человек, которые начали организовывать рабочие отряды, собирать разбежавшихся красноармейцев и вести агитацию.

Участник этих событий большевик Буцкевич отмечал в своих воспоминаниях, что 29 мая он был в Челябинском исполкоме, где заручился мандатом для оказания сопротивления в уезде и разрушения пути. В группе челябинских большевиков Буцкевич добрался до угольных копей, где агитировал рабочих на разрушение пути и на обстрел чехословацких эшелонов. В беседах выяснилось, что желающих немного, да и с оружием дела плохи. Продвигаясь на восток посланцы совета добрались через Шумиху до станции Мишкино, где им удалось привлечь местную боевую дружину к разрушениям пути. По Челябинску распускались слухи не только о том, что чехословаки захватывают продовольственные склады, но и убивают местных жителей, насилуют женщин и грабят. Чехословацкие руководители не имели права дольше терпеть подобные вещи, если они не хотели потерять своих людей, порядок и дисциплину. На окончательном изгнании советских руководителей настаивали и противобольшевистские группы во главе с полковником Сорочинским и есаулом Смирных.

Нужно было немедленно действовать, но в распоряжении подполковника С. Н. Войцеховского оставался только 1-й батальон 3-го полка (без 2-й роты) и несколько полковых команд, которые несли гарнизонную и сторожевую службу. 3-й батальон 3-го полка 30 мая убыл на троицкий фронт и было пока неизвестно, когда он вернется. В такой ситуации командующий группой дал телеграмму в Курган и вызвал оттуда в Челябинск 1-й батальон 2-го полка с поручиком Я. Сыровы, чтобы с его помощью окончательно ликвидировать советскую власть в Челябинске. Получив эту телеграмму, поручик Я. Сыровы немедленно выехал, ведя по дороге разведку и соблюдая все меры предосторожности. Эшелон дважды останавливался, исправлял поврежденный путь и восстанавливал связь, нарушенную подпольными большевистскими группами. 31 мая в 17 часов батальон прибыл в Челябинск. Так как еще утром 31 мая с 13-й версты Троицкой железной дороги в Челябинск вернулся 3-й батальон 3-го полка, у подполковника С. Н. Войцеховского оказались значительные силы.

Операция по занятию Челябинска была проведена силами 3-го полка. 1-й батальон 2-го полка оставался на станции в резерве. Частям 3-го полка было приказано занять город, разоружить башкирскую роту и все советские караулы. 1-й роте 3-го полка была дана задача захватить тайное совещание челябинских комиссаров, которые по сведениям в ночь с 31 мая на 1 июня должны были собраться в доме лесника в трех верстах западнее Челябинска. Около 22 часов 31 мая 1-я рота вышла из своих вагонов и с проводниками из местных русских офицеров двинулась в лес. Остальные части перед полуночью выступили в город. 1 июня, когда рассвело, Челябинск был в руках чехословаков. Отпора не было, а Челябинский совет разбежался. 1-я рота около 1 часа ночи окружила дом лесника, но никого там не обнаружила. После прочесывания окрестностей рота вернулась обратно на станцию.

1 июня в Челябинске образовался Комитет народной власти, который в полдень выпустил объявление, напечатанное в новой газете «Власть народа»:

Суббота 1 июня.

К жителям города Челябинска и окрестностей.

Советская власть, опирающаяся только на штыки красноармейцев, военнопленных немцев и мадьяр, не имевшая никакого доверия в широких кругах демократии, наконец-то пала. Сегодня ночью был арестован совет представителей этой обанкротившейся власти. Всеми настоящими демократами и социалистами ненавидимая власть комиссародержавцев должна быть сменена на действительно народную власть. Такой властью может быть только народное собрание, избранное прямым, равным и тайным голосованием. Для организации временной власти вчера был организован Комитет Народной власти.

Мы обращаемся ко всем рабочим, крестьянам, казакам и служащим с просьбой не прекращать работы и не вносить анархию и хаос в жизнь народа.

Мы провозглашаем, что нашей задачей, пока это в народных силах – сохранить революцию от гибели, которая уже показалась.

Мы провозглашаем, что любые попытки к насилию и беспорядкам, направленные к нарушению нашей задачи, будут подавлены вооруженной силой. Комитет Народной власти. Челябинск. 1 июня 1918 г.

<< назад далее >>

На момент начала вооруженного конфликта легионеров с советской властью Чехословацкий армейский корпус оказался разделенным на шесть групп разной численности. Сильнейшую группу составили войска, успевшие добраться до Владивостока: 5-й Пражский и 8-й Силезский полки, батальон 7-го Татранского полка, 2-й запасной полк, 1-й дивизион 2-й артиллерийской бригады, артиллерийский парковый дивизион, 2-я техническая рота и корпусной авиационный отряд – всего 14 тысяч человек. Владивостокская группа не принимала никакого участия в выступлении и в первых боях, ввиду своей удаленности и почти полного отсутствия информации о событиях на магистрали. Остальные пять групп: Пензенская, Челябинская, Новониколаевская, Мариинская и Канская имели всего 21 тысячу человек и были удалены одна от другой на тысячи верст, были окружены большевистскими войсками и могли надеяться только на свои силы и на уменье и мастерство своих командиров.

Центральной из этих пяти групп была Челябинская. Она состояла из 2-го Иржи из Подебрад полка, 3-го Яна Жижки из Троцнова полка, двух батальонов и команд 6-го Ганацкого полка. К ней присоединились 3-я Ударная рота и Курганский батальон новобранцев – всего 8,4 тысячи человек. Группа растянулась от станции Полетаево через Челябинск, Курган и Петропавловск до станции Москаленки перед Омском. В Челябинске находилось почти все чехословацкое руководство: Временный исполнительный комитет и прибывшие из Омска часть Отделения Чехословацкого национального совета и штаб Чехословацкого армейского корпуса.

Сложившаяся ситуация ясно диктовала Челябинской группе решительные задачи: прежде всего достичь соединения с Новониколаевской группой капитана Р. Гайды и держать под угрозой удара екатеринбургских большевиков. Екатеринбург, пользуясь густой сетью своего железнодорожного узла, мог угрожать Челябинску, поддерживать Омск и, пользуясь веткой Калино-Бердяуш, подавать подкрепления группе советских войск, действующей между Уфой и Челябинском.

Несмотря на первоначальный успех и взятие Челябинска, группа подполковника С. Н. Войцеховского была в трудном положении. Пензенская группа находилась от Челябинска на расстоянии 1300 верст, а в опасной близости от Челябинска располагались несколько групп большевистских войск и могли наступать почти со всех сторон: с севера от Екатеринбурга, с юга от Троицка, с запада от Златоуста, куда стягивались силы из Уфимской и Пермской губерний, а на востоке были гарнизоны сибирских станций и городов. До группы капитана Р. Гайды было 1400 верст, и на половине пути находился большевистский Омск. Имеющиеся на Урале и в Западной Сибири советские войска могли получать подкрепления из Центральной России через Вятку, Пермь и Екатеринбург. Было опасение, что Пензенская группа будет ликвидирована ранее, чем соединится с Челябинской группой, или сама Челябинская не выдержит ударов окружающих ее советских войск.

Против Челябинской группы наиболее активно выступали советы в Омске, Екатеринбурге и Троицке. На 27 мая, во всех этих городах не было ни одного чехословацкого эшелона, и их «мужество» было вполне объяснимо. А вот Челябинск, узнавший после инцидентов решительность и дисциплину добровольцев, вел себя намного тише и склонялся к мирному разрешению проблем. Но его попытки мира не поддержали ни в Москве, ни в Омске, ни в Екатеринбурге, тогда челябинские большевики предпочли умыть руки и пропускать чехословацкие эшелоны, которые все равно не смогли бы удержать, к воинственному Омску. Такой шаг был воспринят Омским советом как измена, что и показала его телеграмма в областной Екатеринбург:

Челябинский совет заключил договор со штабом чехословацких войск и шлет в Омск из Челябинска эшелоны вооруженных чехословаков число 8 тысяч человек. В Исиль-Куле стоит тысяча чехословаков, в Марьяновке столько же.

Барнаульский совет уведомляет, что вполне точно узнал, что Новониколаевский совет арестован, что было произведено при участии чехословаков. Власть в Новониколаевске захватили сибирские областники во главе с Сазоновым.

Челябинский железнодорожный совет отправил депешу, чтобы движению чехословаков не препятствовали. Депеша также подписана представителем французской военной миссии Гине и представителем штаба Чехословацкого корпуса. Мы же предлагаем точно выполнять предписания телеграммы Троцкого и всеми мерами остановить передвижение чехословаков, не останавливаясь и перед разрушением пути. Наши отряды, охраняющие подступы к Омску, размещены на разъезде Татьяновка, в 50 верстах перед Омском. Другой отряд был послан в Татарскую на помощь Каинску.

Шлихтер с латышами был освобожден и приехал в Омск с исилькульским отрядом; до 12 часов сегодняшнего дня было заключено перемирие; переговоры с делегацией чехословаков ведет Шлихтер. Ситуация серьезная. От центра Сибири мы уже отрезаны. С минуты на минуту можно ожидать нарушения связи с Вами. Сейчас же свяжитесь с нами по прямому проводу. Шлите бронепоезда. Мы решили биться за Омск до последнегочеловека. Все рабочие взялись за оружие. Еще раз, соединитесь с нами, чтобы были информированы и передали точные инструкции.

Председатель штаба Западной Сибири А. Акулов.

Тем временем Екатеринбург, получив утром 27 мая телеграмму Л. Д. Троцкого о немедленном разоружении чехословаков, начал проводить мобилизацию советских сил на Урале. В боевую готовность приводились гарнизоны всех городов области и боевые красногвардейские заводские дружины. В ночь с 27 на 28 мая из Екатеринбурга к Челябинску был отправлен отряд состоявший из части 2-го Уральского интернационального полка под командованием Н. Н. Кавского. В отряде было около 300 интернационалистов-мадьяр и около 100 русских красноармейцев. Военспец А. Н. Симонов охарактеризовал этот отряд, как слабо обученный, без дисциплины, с выборными командирами и при полном отсутствии офицеров – он только по виду представлял из себя некоторую силу.

В 150 верстах к западу от Челябинска, рано утром 27 мая на станции Златоуст находился эшелон штаба 1-го Яна Гуса полка под командованием помощника командира полка поручика К. Мюллера. Выполняя приказы центральной советской власти о разоружении и отправке в лагеря чехословаков, златоустовские большевики решили принудить их к этому вооруженной силой. Приготовив к западу от станции засаду, большевики под предлогом перестановки чехословацкого эшелона на другой путь, вывели его под пулеметы и винтовки красногвардейской засады. Около 9 часов утра 27 мая к западу от станции Златоуст разгорелась неравная схватка. Под огнем красноармейцев легионеры выскакивали из вагонов и вступали в бой, осложнившийся еще и тем, что только часть чехословаков имела оружие. Многие легионеры были вынуждены использовать камни, набранные на обочине железнодорожного пути, но они наголову разбили красную засаду, понеся при этом и сами тяжелые потери.

В 150 верстах к западу от Челябинска, рано утром 27 мая на станции Златоуст находился эшелон штаба 1-го Яна Гуса полка под командованием помощника командира полка поручика К. Мюллера. Выполняя приказы центральной советской власти о разоружении и отправке в лагеря чехословаков, златоустовские большевики решили принудить их к этому вооруженной силой. Приготовив к западу от станции засаду, большевики под предлогом перестановки чехословацкого эшелона на другой путь, вывели его под пулеметы и винтовки красногвардейской засады. Около 9 часов утра 27 мая к западу от станции Златоуст разгорелась неравная схватка. Под огнем красноармейцев легионеры выскакивали из вагонов и вступали в бой, осложнившийся еще и тем, что только часть чехословаков имела оружие. Многие легионеры были вынуждены использовать камни, набранные на обочине железнодорожного пути, но они наголову разбили красную засаду, понеся при этом и сами тяжелые потери.

Отбившись после этого от атак со стороны города другого большевистского отряда, чехословаки расчистили себе дорогу на запад и отъехали к разъезду Заводская Платформа. Собрав своих воинов и опасаясь повторных атак превосходящих сил красных, легионеры уехали еще далее на запад и остановились на станции Тундуш. Тем временем златоустовские большевики подняли тревогу и запросили помощи, чтобы все-таки справиться с непокорными чехословаками. На станцию Златоуст собрались все красногвардейские отряды самого Златоуста и с прибывшим на помощь отрядом из Миасса начали выдвигаться в сторону станции Тундуш. На станцию Бердяуш, с запада от Тундуша, стали прибывать Миньярский, Симской и Ашабалашевский красногвардейские отряды, угрожая чехословакам с другой стороны.

Проведя ночь на 28 мая на станции Тундуш и видя себя охваченными с двух сторон, не имея на всех оружия и имея очень мало боеприпасов, чехословаки решили уходить к Челябинску через горы. Утром 28 мая, оставив свой эшелон и тяжелораненых на милость большевиков, около 300 воинов 1-го полка двинулись в поход через уральские горы. Глубоко обойдя с юга Златоуст, по незнакомой горной местности, без карт и проводников, чехословаки за четверо суток перешли через хребты Уреньга и Уралтау и, преодолев около сотни верст, вышли к Миассу. К тому времени в нем уже была свергнута советская власть и были чехословаки. 28 мая, пытаясь узнать, где эшелон 1-го полка, чехословацкие связисты в Челябинске связались по телефону со Златоустовской городской почтой. Златоустовская телефонистка ответила, что город под контролем большевиков, а на вопрос, что с чехами, ответила, что они куда-то уехали и пока не вернулись. Только через некоторое время, когда в Челябинск из Полетаево приехал помощник командира 2-го полка прапорщик Бенеш, стало известно о нападении на эшелон 1-го полка и обстановка немного прояснилась. Подполковник С. Н. Войцеховский приказал командиру 2-го батальона 2-го полка подпоручику И. Пиалеку со Сводным отрядом немедленно выехать на запад на помощь эшелону штаба 1-го полка.

Около 10 часов утра 28 мая, еще до получения известий о нападении на чехословаков в Златоусте, командующий Челябинской группой отправил на станцию Аргаяш 5-ю и 6-ю роты 3-го полка под командованием подпоручика К. Чейки с заданием сменить Сводную роту 2-го полка. Пока роты подпоручика К. Чейки ехали, командир Сводной роты подпоручик О. Тесарж выслал на паровозе делегацию к красным, чтобы договориться о свободном проезде пассажирских поездов и эшелонов с продовольствием, а заодно и разведать расположение и силы красных. Но находящаяся в четырех верстах к северу от Аргаяша красная застава не пропустила паровоз с делегацией. Около 16 часов на станцию Аргаяш прибыли роты 3-го полка. Сводная рота 2-го полка оставалась в Аргаяше до выяснения ситуации.

Вечером, около 18 часов 28 мая со станции Полетаево пришло сообщение от командира 3-го батальона 2-го полка поручика М. Грузы об угрозе участку железной дороги между Полетаево и Челябинском. В ответ на это подполковник С. Н. Войцеховский выслал 7-ю и 8-ю роты 2-го батальона 3-го полка под командованием прапорщика М. Немеца на станцию Полетаево, приказав ему тщательно разведать полосу местности вдоль железной дороги. Прапорщик М. Немец выехал со своим отрядом из Челябинска около 23 часов и медленно, постоянно проверяя путь, поехал к Полетаево. Ночью пришло еще одно донесение от поручика М. Грузы о том, что его дозоры взяли в плен конного разведчика красных. Красноармеец показал, что их отряд выехал из Троицка и к вечеру 28 мая добрался до станции Еманжелинская, находящейся верстах в тридцати южнее Полетаево. В красном отряде было около 500 человек, в том числе 300 мадьяр и немцев при шести пулеметах и четырех орудиях. Отрядом командовали военком С. М. Глинский и военрук И. Сугаков.

В 1 час ночи отряд прапорщика М. Немеца добрался до разъезда Смолино, выслал разведку и начал устанавливать связь с Полетаево. Выяснив, что у Полетаево тишина, отряд прапорщика М. Немеца выехал и в 2 часа 30 минут прибыл в Полетаево. Утром 29 мая на усиление заставы, которая находилась на 13-й версте Троицкой железной дороги была отправлена 8-я рота. Дозоры чехословаков в 5–6 верстах к югу от позиции на Троицкой дороге наткнулись на разведку красных.

Выехавший на запад ранее, отряд подпоручика И. Пиалека вечером 28 проехал через Полетаево, а утром 29 мая был на станции Чебаркуль. Днем 29 мая чехословаки прибыли на станцию Миасс и взяли ее под свой контроль. Узнав о прибытии чехословаков в Миасс, жители Миасского завода свергли советскую власть и восстановили волостное земство. Около 9 часов вечера при колокольном звоне в заводской поселок вступил взвод 12-й чехословацкой роты 2-го полка. На следующий день 30 мая на общем собрании жителей завода был утвержден состав временной власти и восстановлена земская управа. Организация обороны завода была возложена на поручика П. С. Обухова, назначенного комендантом, началась запись добровольцев в отряд охраны.

Тем временем, оставив на станции Миасс половину 12-й роты, отряд подпоручика И. Пиалека двинулся дальше и перед полуднем 29 мая занял станцию Сыростан. Чехословаки провели тщательную разведку окрестностей и заночевали на станции, рассчитывая на следующий день добраться до Златоуста. 30 мая передовой дозор чехословаков занял разъезд Хребет. Потеряв из-за нелепого случая своего командира подпоручика И. Пиалека, который попал в плен к красным, отряд вернулся на станцию Миасс, где начал готовить оборону и поджидать добровольцев 1-го полка, о которых стало известно, что они идут через горы к Миассу. 31 мая отряд штаба 1-го полка встретился со своими.

В районе станции Аргаяш 29 и 30 мая было спокойно и обе стороны вели разведку. Главные события под Челябинском 30 мая разыгрались на Троицком участке, где подошедшие из Троицка красные силы пытались взять станцию Полетаево и перерезать таким образом Самаро-Златоустовскую железную дорогу. В 6 часов утра 30 мая при поддержке огня четырех орудий, большевистская пехота атаковала чехословацкие позиции на 13-й версте. Первые атаки красных были отражены, но огонь и наступление продолжались. Чехословацкие роты попали в трудное положение: у них не было артиллерии, а их стрелковый огонь не был особенно плотным, так как многие легионеры имели однозарядные берданки. В 8 часов утра из Полетаево подошли на помощь еще две роты 3-го батальона во главе с поручиком М. Грузой. Но натиск красных продолжался. Чехословаки ввели в бой все имеющиеся силы и запросили подкрепление из Челябинска.

В районе станции Аргаяш 29 и 30 мая было спокойно и обе стороны вели разведку. Главные события под Челябинском 30 мая разыгрались на Троицком участке, где подошедшие из Троицка красные силы пытались взять станцию Полетаево и перерезать таким образом Самаро-Златоустовскую железную дорогу. В 6 часов утра 30 мая при поддержке огня четырех орудий, большевистская пехота атаковала чехословацкие позиции на 13-й версте. Первые атаки красных были отражены, но огонь и наступление продолжались. Чехословацкие роты попали в трудное положение: у них не было артиллерии, а их стрелковый огонь не был особенно плотным, так как многие легионеры имели однозарядные берданки. В 8 часов утра из Полетаево подошли на помощь еще две роты 3-го батальона во главе с поручиком М. Грузой. Но натиск красных продолжался. Чехословаки ввели в бой все имеющиеся силы и запросили подкрепление из Челябинска.

Около полудня 30 мая бой достиг наибольшего напряжения. У чехословацкой пехоты выявился недостаток патронов и ее огонь стал очень редким, как раз в этот момент несколько гранат красной артиллерии разорвались на опушке леса позади чехословацких окопов. Там загорелась сухая трава. Огонь в тылу и недостаток патронов привел в смущение воинов центра чехословацкой линии, и они в беспорядке отступили. Ситуация была критической, но положение спасли не оставившие позиции пулеметчики прапорщика М. Куклы, а также контратака взвода 7-й роты прапорщика Б. Бочека. Отступившая пехота была приведена в порядок и после небольшого подкрепления вернулась на позицию. Бой продолжался. Около 16 часов красноармейцы дрогнули и начали отходить. Находившийся в штабе красного отряда оренбургский казак А. Карташев отмечал в своих воспоминаниях, что численный и технический перевес был на стороне красных, но командование не сумело этим воспользоваться: силы были распылены, единого командования не было и все были предоставлены самим себе. Отступление красных войск началось после того, как группы конных казаков, помогавшие чехословакам, появились на правом фланге красной линии. Хотя казаки и были без огнестрельного оружия, но увидев их, красная Николаевская рота с криком: «Обошли!», стала отступать. Замешательство перешло в панику. Отошел эшелон с резервом, а затем и центр, до этого имевший успех. Отступил весь отряд.

Когда к 18 часам на помощь к чехословакам прибыл из Челябинска 3-й батальон 3-го полка, красные уже отступали и, видимо, увидев подход чехословацких подкреплений, быстро сели в свои эшелоны и уехали. Чехословацкая линия перешла в наступление, но противника уже не было, в большевистских окопах было обнаружено человек 20 убитых и несколько раненых, в основном мадьяр и немцев. Чехословаки потеряли 10 человек ранеными, в том числе троих тяжело. Бой был выигран, но командующий Челябинской группой подполковник С. Н. Войцеховский был недоволен и выговаривал командиру 2-го батальона прапорщику М. Немецу:

Непростительная ошибка, что вы так бессмысленно ведете наступление. Надо было окружить, а не гнать. Их нужно уничтожить совсем, а завтра утром уже иметь в Челябинске 3-й батальон. Если нет надежды окружить и прикончить теперь же, немедленно возвращайтесь назад.

Первый бой под Полетаево преподал чехословацким командирам хороший урок. На поле боя было три командира батальонов и каждый распоряжался своими подразделениями. Общее руководство страдало. Ход боя показал, что оборона не должна быть пассивной, что часть войск должна использоваться с активными целями. Ночью на 31 мая, оставив на позиции две роты, чехословаки вернулись в Полетаево, а 3-й батальон 3-го полка убыл обратно в Челябинск, где его с нетерпением ожидали.

<< назад далее >>

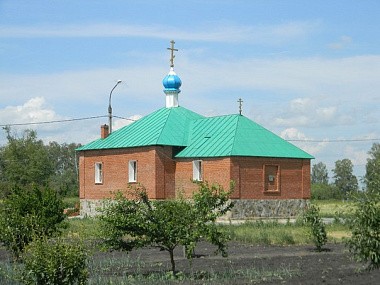

Кроме храма и молитвенного дома на территории монастыря находились четыре келейных корпуса. В 1912 году был сооружен странноприимный полукаменный двухэтажный дом, а позже 3 амбара. Основу благосостояния монастыря составляли земельные угодья, жертвованные различными лицами. Монастырские угодья составляли 478,5 га. «На 1916 год в монастыре проживало: отец-настоятель, 3 иеромонаха, 17 послушников, т.е. всего 21 человек. Особенностью монастыря было то, что службы проходили по Афонскому чину, а все священнослужители и братия монастыря служили безвозмездно».

Кроме храма и молитвенного дома на территории монастыря находились четыре келейных корпуса. В 1912 году был сооружен странноприимный полукаменный двухэтажный дом, а позже 3 амбара. Основу благосостояния монастыря составляли земельные угодья, жертвованные различными лицами. Монастырские угодья составляли 478,5 га. «На 1916 год в монастыре проживало: отец-настоятель, 3 иеромонаха, 17 послушников, т.е. всего 21 человек. Особенностью монастыря было то, что службы проходили по Афонскому чину, а все священнослужители и братия монастыря служили безвозмездно». 16 апреля 2016 года, решением Священного Синода Русской Православной Церкви (Журнал 31) в Троицкой Епархии открыт Свято — Николаевский мужской монастырь. Наместником обители назначен игумен Амвросий Лутовинов.

16 апреля 2016 года, решением Священного Синода Русской Православной Церкви (Журнал 31) в Троицкой Епархии открыт Свято — Николаевский мужской монастырь. Наместником обители назначен игумен Амвросий Лутовинов.

Прибывшая в Златоуст группа Высшей военной инспекции Советской России во главе с комиссаром Н. И. Подвойским начала лихорадочно собирать силы и готовиться к боям, а чтобы выиграть время, повела с чехословаками переговоры. Они начались с явной лжи и угроз:

Прибывшая в Златоуст группа Высшей военной инспекции Советской России во главе с комиссаром Н. И. Подвойским начала лихорадочно собирать силы и готовиться к боям, а чтобы выиграть время, повела с чехословаками переговоры. Они начались с явной лжи и угроз: то предложение имело целью посеять новую неразбериху среди чехословаков, часть которых все еще была за переговоры с большевиками. Но, наученный горьким опытом случая с подпоручиком И. Пиалеком, новый командир отряда подпоручик К. Пустка ответил, что перед станцией Миасс, под путь заложена мина и никакого поезда чехословаки не пропустят. На приказ комиссара Н. И. Подвойского чехословацкий Временный исполнительный комитет ответил:

то предложение имело целью посеять новую неразбериху среди чехословаков, часть которых все еще была за переговоры с большевиками. Но, наученный горьким опытом случая с подпоручиком И. Пиалеком, новый командир отряда подпоручик К. Пустка ответил, что перед станцией Миасс, под путь заложена мина и никакого поезда чехословаки не пропустят. На приказ комиссара Н. И. Подвойского чехословацкий Временный исполнительный комитет ответил: Для того, чтобы вызвать среди населения ненависть к чехословакам, советские власти распускали слухи, что легионеры не только захватывают продовольственные склады, но и не пропускают эшелоны с продовольствием из Сибири и Зауралья в Центральную Россию, где ситуация с продовольствием крайне сложная и может начаться голод. Это была совершенная ложь, так как чехословаки сразу же после выступления предложили большевикам свое согласие на пропуск эшелонов с продовольствием и пассажирских поездов и объявили о своей готовности к переговорам о способах их пропуска. 31 мая Временный исполнительный комитет опубликовал извещение:

Для того, чтобы вызвать среди населения ненависть к чехословакам, советские власти распускали слухи, что легионеры не только захватывают продовольственные склады, но и не пропускают эшелоны с продовольствием из Сибири и Зауралья в Центральную Россию, где ситуация с продовольствием крайне сложная и может начаться голод. Это была совершенная ложь, так как чехословаки сразу же после выступления предложили большевикам свое согласие на пропуск эшелонов с продовольствием и пассажирских поездов и объявили о своей готовности к переговорам о способах их пропуска. 31 мая Временный исполнительный комитет опубликовал извещение: На заседании совета 30 мая стало известно, что Е. Л. Васенко ушел из города с подложным паспортом, под видом мельничного рабочего, на станцию Аргаяш. Прибыв на станцию, он заявил железнодорожникам, что город Челябинск занят чехословаками и что половина населения ими вырезана. За провокационные речи Е. Л. Васенко был задержан местными жителями и передан чехословакам. При аресте у него было обнаружено сто рублей, чужой паспорт и ключ от комнаты № 24 в номерах Дядина, который он просил передать исполкому. 30 мая он находился в Челябинске, в распоряжении чехословаков и по нему велось следствие. Затем Е. Л. Васенко был убит, но обстоятельства его смерти не ясны. Всего, из сорока человек членов Челябинского совета и военно-революционного комитета в подполье ушли восемь человек, которые начали организовывать рабочие отряды, собирать разбежавшихся красноармейцев и вести агитацию.

На заседании совета 30 мая стало известно, что Е. Л. Васенко ушел из города с подложным паспортом, под видом мельничного рабочего, на станцию Аргаяш. Прибыв на станцию, он заявил железнодорожникам, что город Челябинск занят чехословаками и что половина населения ими вырезана. За провокационные речи Е. Л. Васенко был задержан местными жителями и передан чехословакам. При аресте у него было обнаружено сто рублей, чужой паспорт и ключ от комнаты № 24 в номерах Дядина, который он просил передать исполкому. 30 мая он находился в Челябинске, в распоряжении чехословаков и по нему велось следствие. Затем Е. Л. Васенко был убит, но обстоятельства его смерти не ясны. Всего, из сорока человек членов Челябинского совета и военно-революционного комитета в подполье ушли восемь человек, которые начали организовывать рабочие отряды, собирать разбежавшихся красноармейцев и вести агитацию. В 150 верстах к западу от Челябинска, рано утром 27 мая на станции Златоуст находился эшелон штаба 1-го Яна Гуса полка под командованием помощника командира полка поручика К. Мюллера. Выполняя приказы центральной советской власти о разоружении и отправке в лагеря чехословаков, златоустовские большевики решили принудить их к этому вооруженной силой. Приготовив к западу от станции засаду, большевики под предлогом перестановки чехословацкого эшелона на другой путь, вывели его под пулеметы и винтовки красногвардейской засады. Около 9 часов утра 27 мая к западу от станции Златоуст разгорелась неравная схватка. Под огнем красноармейцев легионеры выскакивали из вагонов и вступали в бой, осложнившийся еще и тем, что только часть чехословаков имела оружие. Многие легионеры были вынуждены использовать камни, набранные на обочине железнодорожного пути, но они наголову разбили красную засаду, понеся при этом и сами тяжелые потери.

В 150 верстах к западу от Челябинска, рано утром 27 мая на станции Златоуст находился эшелон штаба 1-го Яна Гуса полка под командованием помощника командира полка поручика К. Мюллера. Выполняя приказы центральной советской власти о разоружении и отправке в лагеря чехословаков, златоустовские большевики решили принудить их к этому вооруженной силой. Приготовив к западу от станции засаду, большевики под предлогом перестановки чехословацкого эшелона на другой путь, вывели его под пулеметы и винтовки красногвардейской засады. Около 9 часов утра 27 мая к западу от станции Златоуст разгорелась неравная схватка. Под огнем красноармейцев легионеры выскакивали из вагонов и вступали в бой, осложнившийся еще и тем, что только часть чехословаков имела оружие. Многие легионеры были вынуждены использовать камни, набранные на обочине железнодорожного пути, но они наголову разбили красную засаду, понеся при этом и сами тяжелые потери. В районе станции Аргаяш 29 и 30 мая было спокойно и обе стороны вели разведку. Главные события под Челябинском 30 мая разыгрались на Троицком участке, где подошедшие из Троицка красные силы пытались взять станцию Полетаево и перерезать таким образом Самаро-Златоустовскую железную дорогу. В 6 часов утра 30 мая при поддержке огня четырех орудий, большевистская пехота атаковала чехословацкие позиции на 13-й версте. Первые атаки красных были отражены, но огонь и наступление продолжались. Чехословацкие роты попали в трудное положение: у них не было артиллерии, а их стрелковый огонь не был особенно плотным, так как многие легионеры имели однозарядные берданки. В 8 часов утра из Полетаево подошли на помощь еще две роты 3-го батальона во главе с поручиком М. Грузой. Но натиск красных продолжался. Чехословаки ввели в бой все имеющиеся силы и запросили подкрепление из Челябинска.

В районе станции Аргаяш 29 и 30 мая было спокойно и обе стороны вели разведку. Главные события под Челябинском 30 мая разыгрались на Троицком участке, где подошедшие из Троицка красные силы пытались взять станцию Полетаево и перерезать таким образом Самаро-Златоустовскую железную дорогу. В 6 часов утра 30 мая при поддержке огня четырех орудий, большевистская пехота атаковала чехословацкие позиции на 13-й версте. Первые атаки красных были отражены, но огонь и наступление продолжались. Чехословацкие роты попали в трудное положение: у них не было артиллерии, а их стрелковый огонь не был особенно плотным, так как многие легионеры имели однозарядные берданки. В 8 часов утра из Полетаево подошли на помощь еще две роты 3-го батальона во главе с поручиком М. Грузой. Но натиск красных продолжался. Чехословаки ввели в бой все имеющиеся силы и запросили подкрепление из Челябинска.